Norton Commando Fastback: una 750 davvero British

Il geniale Stefan Bauer nel 1967 realizzò un inedito modello di motocicletta di grossa cilindrata per rilanciare le vacillanti sorti del celeberrimo Marchio “made in England”, quando già la concorrenza italiana tedesca e nipponica, si faceva sempre più forte nel panorama motoristico dell’epoca. Il patron della Norton, Dennis Poore, non lasciò però il brillante Bauer da solo alle prese con quello che doveva rappresentare il progetto del rilancio del Marchio e gli affiancò due valenti personaggi già da tempo professionisti in casa Norton: lo stilista Bob Trigg ed il tecnico Bernard Hooper.

Nel 1967, però, Bauer lasciò la Norton e venne ingaggiato al suo posto Alex Issigonis, già noto progettista della graziosa Mini, famosissima utilitaria sportiva. Fu due anni dopo, invece, quando al nome Commando, venne aggiunto “Fastback”. I ruttori d’accensione vennero spostati davanti ai cilindri e comandati dall’estremità destra dell’asse a camme. Poco dopo, nel 1971, la Commando era presente sul mercato mondiale in ben 12.000 unità, moto che gravitavano per lo più negli States, in Europa e, chiaramente, in patria. La versione sportiva partecipò al Tourist Trophy, mentre in USA la si vedeva protagonista sulle piste di dirt-track.

Il telaio della interessante maxi inglese era decisamente inedito e razionale; era infatti caratterizzato da un robusto trave tubolare superiore e dalla doppia culla chiusa inferiore. Il suo motore era, invece, il classico bicilindrico anglosassone Atlas 750, derivato dal tipo “7” del 1948, ma inclinato in avanti di 20° per donare alla moto un aspetto ancor più dinamico, ridurne l’altezza ed abbassarne il baricentro di quel tanto che bastava per renderla molto più stabile. Il bicilindrico però soffriva sulle lunghe distanze agli alti regimi, tanto che le fastidiose, ma fisiologiche vibrazioni, causavano spesso trafilaggi di olio ed un pericoloso allentamento della bulloneria, che doveva essere controllata con molta frequenza.

Ciò che rendeva la Commando veramente innovativa ed originale era il sistema di montaggio del suo motore: l’Isolastic. Questa tecnologia permetteva di isolare appunto l’intera motocicletta dalle vibrazioni del suo propulsore. Grazie a tale ingegnoso meccanismo, venivano montati elasticamente sia il motore che il forcellone e più precisamente, gli attacchi elastici erano tre: due per il motore ed uno per il forcellone. Tutto ciò non creava problemi di allineamento, anzi, riusciva anche a donare lunga vita alla catena di trasmissione finale. Chiaramente, per farlo “rendere” al meglio, le cure da fornire all’Isolastic dovevano essere rigorose e periodiche, come doverose dovevano essere anche quelle per il potente propulsore. Sempre contro le vibrazioni, venivano aggiunti dei fermi alle ghiere dei collettori, mentre i silenziatori erano montati elasticamente e, al telaio, avvitate, con l’interposizione di tamponi di gomma in unico pezzo, le piastre portapedane in alluminio.

Riguardo al telaio, è molto importante, per chi volesse acquistare una Commando, controllare sempre la corrispondenza e quindi la coincidenza dei suoi numeri con quelli del motore.

I carburatori Amal Concentric 930 rappresentavano i punti deboli della Commando: questi, infatti, trasudavano regolarmente e spesso vedevano una precoce usura delle parti interne. Inoltre, per l’avviamento a freddo si doveva “cicchettare” abbondantemente fino allo straripamento della benzina.

I freni erano entrambi a tamburo: l’anteriore, centrale, era dotato di doppia camma da 203 mm con comando a cavo singolo e registro a vite. Era inoltre caratterizzato dalla presa di ventilazione e da tre fori di fuga, che potevano essere chiusi da placchette metalliche. L’efficacia della frenata era limitata, in relazione alle prestazioni della moto. Il freno posteriore era invece da 177,5 mm a tamburo laterale, aveva la presa di movimento per il tachimetro ed il suo scarsissimo potere frenante era compensato dall’ottimo freno motore. La forcella Roadholder a doppio effetto, mantenne i soffietti fino al 1971; mentre, le sospensioni posteriori Girling con precarico della molla regolabili su tre posizioni erano cromate e molto efficaci. La leva del cambio e quella del freno erano site in posizione comoda e risultavano molto naturali da azionare, mentre le pedane erano piuttosto arretrate, caratteristica di estrema sportività per una motocicletta dell’epoca.

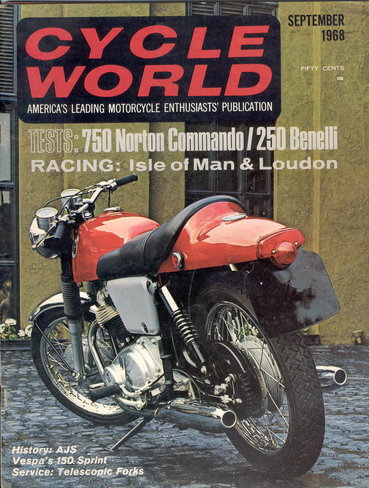

Con la Fastback MK II, sono poi stati adottati i terminali rialzati delle marmitte con uscita a doppio cono, dal sound inconfondibile e dall’ottima resa. La proverbiale snellezza delle maxi inglesi si evinceva facilmente osservandole frontalmente, mentre, l’unico neo estetico ad inficiare la loro silhouette era il portatarga originale, di gran lunga più largo della targa stessa. Nella precisa e sportiva strumentazione Smiths non poteva mancare l’amperometro sul dorso cromato del faro, insieme all’interruttore ed alla spia dell’abbagliante. I comandi elettrici al manubrio erano invece gli ormai introvabili Wipac Triconsul, montati fino al 1971, successivamente sostituiti con i classici Lucas.

I due pomelli tondi e piatti, presenti subito sopra i molloni delle sospensioni posteriori, servivano per smontare rapidamente la sella, sotto la quale si trovavano la batteria, il tappo del serbatoio dell’olio, l’impedenza del regolatore di tensione montato elasticamente e, nel vano ricavato all’interno della coda, si trovavano la completa dotazione dei ferri adatti ad una bulloneria in pollici, caratteristica comune a tutte le moto inglesi.

La bruciante Fastback (posteriore veloce), aveva una fisionomia innovativa per gli anni Sessanta ed era dotata di due originalissimi particolari: il codino dritto, che le donava un tocco di grande sportività, rivoluzionando l’estetica delle corsaiole dello stesso periodo e la sella, che imbottiva lateralmente la parte finale del lucido serbatoio, regalava al fortunato centauro un assetto di guida comodo e sicuro, per poter affrontare, con estrema disinvoltura, qualsiasi percorso. Le sue brucianti accelerazioni… e la sua “voce”, ai molti appassionati ricordano gli scatti di un leone ed il suo potente ruggito! E chi l’ha avuta, ha questa immagine ancora stampata nella memoria!

Autore: Pier Paolo Fraddosio